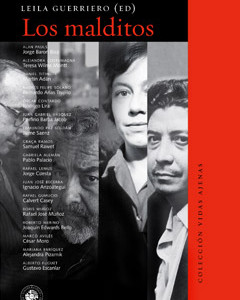

Es un honor para la Fundación TEM inaugurar Prólogos -la nueva sección del blog- con el texto introductorio que escribió Leila Guerriero para Los Malditos, libro que compila y reconstruye en 17 perfiles, la vida de 17 escritores latinoamericanos del siglo XX. El libro fue editado por la Universidad Diego Portales, de Chile.

El mail decía así: “Aproveché para ir a Manizales, la ciudad donde murió Arias Trujillo, y te cuento que, entre otras cosas, visité a una de sus sobrinas, una mujer que guarda la mascarilla mortuoria de su extraño tío. La acariciaba como si se tratara de un gato. Eso para decirte que la cosa va muy bien”. Iba firmado por Andrés Felipe Solano, escritor y periodista que, por esos días, seguía las huellas de su coterráneo, el colombiano Bernardo Arias Trujillo, escritor, diplomático amateur y morfinómano profesional, muerto por sobredosis en 1938. En ese mismo momento, en otras ciudades, otros periodistas y escritores revisaban correspondencia, visitaban universidades, hablaban con viudas, novias, amigos, psiquiatras y académicos para reconstruir la historia de diecisiete escritores de once países latinoamericanos (Chile, Uruguay, Argentina, Colombia, Venezuela, Perú, Bolivia, Ecuador, Brasil, Cuba y México), todos ellos atravesados por diversas formas del padecimiento, todos ellos dueños de una obra proteica y poderosa, todos ya muertos .

El mail decía así: “Aproveché para ir a Manizales, la ciudad donde murió Arias Trujillo, y te cuento que, entre otras cosas, visité a una de sus sobrinas, una mujer que guarda la mascarilla mortuoria de su extraño tío. La acariciaba como si se tratara de un gato. Eso para decirte que la cosa va muy bien”. Iba firmado por Andrés Felipe Solano, escritor y periodista que, por esos días, seguía las huellas de su coterráneo, el colombiano Bernardo Arias Trujillo, escritor, diplomático amateur y morfinómano profesional, muerto por sobredosis en 1938. En ese mismo momento, en otras ciudades, otros periodistas y escritores revisaban correspondencia, visitaban universidades, hablaban con viudas, novias, amigos, psiquiatras y académicos para reconstruir la historia de diecisiete escritores de once países latinoamericanos (Chile, Uruguay, Argentina, Colombia, Venezuela, Perú, Bolivia, Ecuador, Brasil, Cuba y México), todos ellos atravesados por diversas formas del padecimiento, todos ellos dueños de una obra proteica y poderosa, todos ya muertos .

El resultado son los diecisiete perfiles que integran este libro, que existe porque Matías Rivas, director de publicaciones de la Universidad Diego Portales, tuvo la idea.

***

Un perfil. Un perfil no es un ensayo ni una crítica ni un análisis literario. Un perfil es un perfil es un perfil. Una mirada en primer plano sobre los trabajos y los días, los maridos y los hijos, los tíos y las bibliotecas, los armarios, los libros, los poemas, los viajes, los amantes, las manías, las píldoras, los electroshocks.

***

Todos los escritores cuyos perfiles integran este libro son latinoamericanos (excepto dos, uno nacido en Estados Unidos y otro en Polonia, que desarrollaron su obra en latinoamérica); están muertos (no antes del siglo XX pero sí después: uno se arrojó al vacío en 2001, otro murió por sobredosis en 2010); tienen una obra contundente (que, en la mayoría de los casos, aunque con notorias excepciones, está olvidada y/o es inconseguible), y padecieron diversos grados de desdicha y de devastación, ya sea por ejercer el sexo a contrapelo en el momento y el lugar equivocados, por escribir en contra (de su época, de su circunstancia, de su entorno), por vivir en contra (de su época, de su circunstancia, de su entorno), por haber enfermado cuando no había cura, por no tener amor ni patria ni padres ni hermanos ni casa ni rumbo ni consuelo. Vivieron en un mundo que les resultaba demasiado incomprensible o demasiado despreciable o demasiado hostil, y se enfrentaron a él con hostilidad, con desprecio, con fragmentación, con fragilidad, con espanto.

***

El chileno Joaquín Edwards Bello por el chileno Roberto Merino.

El argentino Jorge Barón Biza por el argentino Alan Pauls.

El uruguayo Gustavo Escanlar por el chileno Alberto Fuguet.

El ¿cubano? nacido en Baltimore Calvert Casey por el chileno Rafael Gumucio.

El colombiano Bernardo Arias Trujillo por el colombiano Andrés Felipe Solano.

El venezolano Rafael José Muñoz por el venezolano –que es, además, su hijo- Boris Muñoz.

La chilena Teresa Willms Montt por la chilena Alejandra Costamagna.

El chileno Rodrigo Lira por el chileno Oscar Contardo.

El peruano Martín Adán por el peruano Daniel Titinger.

El boliviano Jaime Sáenz por el boliviano Edmundo Paz Soldán.

El ecuatoriano Pablo Palacio por la ecuatoriana Gabriela Aleman.

El ¿brasileño? nacido en Polonia Samuel Rawet por la brasileña Graça Ramos.

El argentino Ignacio Anzoátegui por el argentino Juan José Becerra.

El colombiano Porfirio Barba Jacob por el colombiano Juan Gabriel Vásquez.

El peruano César Moro por el peruano Marco Avilés.

La argentina Alejandra Pizarnik por la argentina Mariana Enríquez.

El mexicano Jorge Cuesta por el mexicano Rafael Lemus.

Esos son: los escritores; quienes los escriben.

***

El ensayista mexicano Gabriel Zaid publicó, en 2006, en la revista colombiana El Malpensante, un artículo llamado Periodismo cultural. Allí se preguntaba: “¿De qué debería informar el periodismo cultural? Lo dijo Ezra Pound: la noticia está en el poema, en lo que sucede en el poema (…) Pero informar sobre este acontecer requiere un reportero capaz de entender lo que sucede en un poema, en un cuadro, en una sonata; de igual manera que informar sobre un acto político requiere un reportero capaz de entender el juego político: qué está pasando, qué sentido tiene, a qué juegan Fulano y Mengano, por qué hacen esto y no aquello. Los mejores periódicos tienen reporteros y analistas capaces de relatar y analizar estos acontecimientos, situándolos en su contexto político, legal, histórico. Pero sus periodistas culturales no informan sobre lo que dijo el piano maravillosamente (o no) (…) Informan sobre los calcetines del pianista”.

Si, en efecto, todo buen periodista debería ser alguien capaz de entender lo que dice el piano, maravillosamente o no, debería ser, sobre todo, alguien capaz de entender cuándo es hora de abrir el cuadro e informar, también, sobre los calcetines del pianista. Durante semanas, o meses, Merino, Fuguet, Costamagna, Pauls, Solano, Muñoz, Titinger, Paz Soldán, Alemán, Ramos, Becerra, Vásquez, Avilés, Enríquez, Contardo, Gumucio y Lemus leyeron, entrevistaron, hurgaron, caminaron, preguntaron, fueron a ver. El resultado es este libro sobre lo que dice el piano pero, también, sobre los calcetines del pianista. Porque los hechos son fáciles: lo difícil es entender cómo llegaron las personas hasta allí.

El libro

Jorge Barón Biza descuartizando libros de su biblioteca para regalar sus partes favoritas a parientes y amigos; Joaquín Edwards Bello refugiándose en un prostíbulo después de la publicación de su novela; Jorge Cuesta visitando a un médico y exponiéndole su teoría de que una degeneración de la próstata lo arrastra inevitablemente a la androginia; Calvert Casey dejando de lado su educación racional y neoyorquina para participar de ritos de la santería cubana; Rodrigo Lira pidiendo la mano de las hijas solteras de Parra, Donoso, Edwards: Colombina Parra, 12 años, Pilar Donoso, 16, Pilar Edwards, 15; Alejandra Pizarnik sentándose en las rodillas de un amigo gay, queriendo tener sexo, enojándose cuando él sólo puede aplacarla con caricias; César Moro, usualmente discreto, comportándose como una bailarina de cabaret durante una entrevista de trabajo con el funcionario de una empresa telefónica; Porfirio Barba Jacob fumando marihuana por las calles de la ciudad de México, hablando a gritos de “el día en que maté a mi padre”; Ignacio Anzoátegui diciéndole a una jueza que “la justicia no puede emanar de una mujer”; Samuel Rawet entrando al Hotel Nacional de Brasilia con una jaula de pájaros sin pájaro en la que promete encerrar “a todos los corruptos” y a “las ratas judías”; Pablo Palacio transformándose en personaje cruel, capaz de jugar una broma atroz a unos amigos cuyo padre ha muerto; Jaime Sáenz robando de la morgue el pie de un cadáver y llevándolo con él a todas partes; Martín Adán recluyéndose por propia voluntad, a los 27 años, en un psiquiátrico de Lima; Rafael José Muñoz resitiendo a la tortura en una cárcel de Venezuela gracias a los poderes mentales que está convencido de poseer; Bernardo Arias Trujillo buscando sustancias y grumetes por las calles de Buenos Aires y redactando más tarde, como juez, sentencias en contra del consumo de drogas; Teresa Wilms Montt casándose a los 17, sin el consentimiento de sus padres y, poco después, tratando a su marido de “canalla”, “indigno cobarde” y “puerco”; Gustavo Escanlar haciendo las veces de testigo –no oficial- del casamiento de un serial killer uruguayo.

Hechos, hechos, hechos: los hechos son fáciles. Lo difícil es entender.

***

“-En sus últimos años ella estaba muy interesada por la obscenidad, me costaba seguirla. Siempre llamaba de madrugada, pero llegó un momento en que se volvió demasiado demandante y podía ser agotadora”, le dijo el escritor argentino Edgardo Cozarinsky a Mariana Enríquez, recordando a Alejandra Pizarnik.

“Un día me lo encontré en Lima tirado en el suelo, hecho una mierda en la calle, y lo levanté. Él me miró y me dijo “¡Suéltame, soy Martín Adán!”, así con su voz ronca y fuerte. “No, le dije, yo soy Carlos Miguel de la Fuente Gálvez y tú eres mi tío querido Rafael de la Fuente Benavides”.

Entonces me miró, se sacudió y me dijo “Vete, yo soy Martín Adán”. Supongo que me reconoció, pero él cuando chupaba se ponía horrible. Pero era Martín Adán, pues, un genio carajo” le dijo Cocoy, sobrino de Martín Adán, a Daniel Titinger, recordando a su tío.

“(…) para ese cumpleaños Rodrigo vendió la bombona de gas de su casa para poder hacerme un regalo.

-¿Qué te regaló?

– Las Prédicas del Cristo de Elqui, de Nicanor Parra”, le dijo la chilena Alicia Opoport a Oscar Contardo, recordando a su compañero de estudios Rodrigo Lira.

“Saenz era un ermitaño, pero eso no lo hacía antisocial y, de hecho, era muy alegre, sociable, lleno de chistes, ceremonias y supersticiones (…) Para García Pabón, era “carismático, generoso, jodido, insoportable”. (…) Podía ser un energúmeno si las cosas no salían como quería, pero tenía una risotada franca y ayudaba a los jóvenes con sus primeros libros”, escribe Edmundo Paz Soldán sobre Jaime Sáenz.

“Hasta ese momento había funcionado como un reloj la máxima que afirma que la marca de una inteligencia superior es poder mantener dos ideas opuestas en la cabeza sin dejar de funcionar. La inteligencia de Palacio podía reconocer que no había salida posible y aún así intentar cambiar el mundo. Su militancia y su escritura, pues, no se contradecían. Pero, por esos años, algo cambió y la vida comenzó a presentarse como un continuo proceso de pérdidas y resquebrajamientos. Quizás fue entonces cuando supo que había contraído sífilis, una enfermedad que en ese momento sólo podía tratarse con mercurio. Ninguna opción era alentadora: para curarse tendría que envenenarse con el remedio y, si la cura no surtía efecto, esperar un deterioro general”, escribe Gabriela Alemán sobre Pablo Palacio.

Los hechos son fáciles. Lo difícil es entender la minucia: las inevitables contradicciones que hacen que nadie sea, del todo, un demonio o un ángel encendido.

***

Y antes y durante y después: la obra.

Jorge Barón Biza escribiendo una novela única y fulgurante que se lo tragó vivo; Teresa Wilms Montt escribiendo libros de un lirismo oscuro que la crítica saludó de pie; Gustavo Escanlar escribiendo una obra tan explícita como insoportablemente autobiográfica que la crítica aún no saluda; Bernardo Arias Trujillo escribiendo una novela cuya importancia se comparó con la de La Vorágine y que lo hizo famoso a los 33 años; Rafael José Muñoz escribiendo poemas que son objeto de culto en Venezuela; Calvert Casey que fue, según Guillermo Cabrera Infante, “el escritor ideal para una época ideal —mientras duraron ambas”; Rodrigo Lira, que no publicó un solo libro en vida, que aún así despertó el interés de Enrique Lihn y de Nicanor Parra, y cuya devoción se replica como si se tratara de una estrella de rock; Martín Adán, a quien Allen Ginsberg escribía cartas en las que decía “Quiero leer tus más sucios/garabatos secretos,/tu Esperanza./en su más obscena Magnificiencia” y cuya obra, casi toda inédita, se guarda en un sótano de la Universidad Católica de Lima; Pablo Palacio, que publicó artículos y libros que dividieron las furias en el Ecuador en los años ´30; Joaquín Edwards Bello, cronista chileno de éxito en su época y con lectores fieles hasta el día de hoy; Jaime Sáenz, de quien se dice que es el escritor boliviano más grande del siglo XX; Alejandra Pizarnik, poeta de admiración, estudio y consumo en varios países a la redonda; Jorge Cuesta, figura mítica de la literatura y la crítica mexicanas; Samuel Rawet, que contribuyó a la construcción de Brasilia (era ingeniero) y escribió ensayos, novelas y cuentos recibidos con elogios por la crítica y con indiferencia por los lectores; Ignacio Anzoátegui, de una incorrección ideológica difícil de tragar, admirado por intelectuales cuyas convicciones están en sus antípodas; Porfirio Barba Jacob, dueño de la que fue, según Alfonso Reyes, “la mejor prosa periodística en lengua castellana”; César Moro, de quien se dice que fue, junto a César Vallejo, el poeta peruano más importante del siglo pasado pero cuyos libros no se consiguen en ninguna parte.

Antes, después, ahora: la obra.

***

A veces, reconstruir la historia de un hombre o una mujer muertos es entrar en un palacio en ruinas en el que todavía zozobran angustiosamente los ecos de los valses viejos. Alejandra Costamagna llegó hasta la casona donde había vivido la familia Wilms Montt, en la calle Viana 301, de Viña del Mar, y se topó con un cartel: “Casa vacía: se robaron hasta las cañerías de cobre e instalación eléctrica. No insista”. Andrés Felipe Solano peregrinó hasta el barrio de Hoyo Frío, en Manizales, Colombia, buscando la casa en la que murió Bernardo Arias Trujillo, y la encontró transformada en la Comunidad Terapéutica El Edén. El peruano Marco Avilés entró al cuarto del barrio de Barranco, en Lima, donde vivió César Moro, y encontró una “habitación de techos altos y llena de cachivaches” de cuyas paredes, alguna vez cubiertas por las ilustraciones del poeta, colgaban “toallas y un afiche de vinil donde nadan peces gordos”. El argentino Juan José Becerra buscó la casa de Ignacio Anzoátegui en Buenos Aires y encontró ”un edificio de seis pisos donde se ignora olímpicamente la estela que ha dejado mi personaje”. Rafael Lemus fue tras los pasos de Jorge Cuesta, en México, y se encontró con nada: “La Escuela de Ciencias Químicas en el pueblo de Tacuba, entonces fuera de la ciudad: cercada y abandonada, devorada por el centro. El edificio de Tampico 8, colonia Roma, donde vivió con Lupe Marín y al que más tarde se mudaron Diego Rivera y Frida Kahlo: un anodino loft contemporáneo, pretendidamente ligero, con un consultorio dental (“Smile Center!”) detrás de los vidrios de la planta baja. (..) El manicomio donde padeció su primer encierro: derrumbado, ahora un deportivo y un supermercado”.

Otras veces, reconstruir la historia de un hombre o una mujer muertos es abrir cofres donde no siempre hay lo que se espera. La madre de Rodrigo Lira le contó a Oscar Contardo que sólo cuando supo que poetas como Nicanor Parra o Enrique Lihn mostraban interés por su obra entendió que lo que su hijo escribía “no eran puras leseras”. “No se puede soslayar el carácter mercenario de (Porfirio) Barba Jacob, cómo alquilaba su pluma a ciertos poderosos, cómo acomodaba sus ideas al molde que mejor las horneara. En ese ejercicio lamentable cortejó dictadores, se hizo el cegatón ante muchas realidades, apacentó su rebeldía”, le dijo el poeta Juan Manuel Roca a Juan Gabriel Vásquez.

Otras veces, reconstruir la historia de un hombre o una mujer muertos es un ejercicio de pura tristeza. Roberto Merino, al recordar la relación gélida de Joaquín Edwards Bello con dos hijos de su primer matrimonio, reproduce la carta que envió uno de ellos: “Querido papá: he venido innumerables veces a verte. Quería decirte lo contento que estaba con el abrigo y que la camisa me quedaba muy bien. Ayer vine de nuevo y mientras te esperaba en la esquina tú pasaste y entraste a la casa. Golpeé yo y no abriste. ¿Por qué, papá? ¿Estás enojado conmigo? (…) Te ruego me llames, yo iré a verte y espero encontrarte. Créeme sinceramente que te quiero”. Alan Pauls, al narrar el momento en que las colaboraciones de Jorge Barzón Biza en el periódico La voz del interior se vieron casi interrumpidas debido a la crisis económica, dice: “Es un golpe duro para Baron Biza: económico (porque su confusa pero modesta economía parece depender de la relación con el diario), pero también social (el contacto que mantenía con el círculo de periodistas amigos se vuelve más intermitente) y sobre todo anímico (está cada vez más fuera de lugar, más desamparado). (…) Como le escribe a Juan Carlos González, editor de la sección Cultura: “Mi agenda me dice que [el día en que iba al diario] es el día de la semana en que estoy seguro que almuerzo… Y que mis notas serán publicadas y que pagaré el alquiler a fin de mes. Y que si tengo algún lector atento, podrá entender algo de lo que escribo“ (…) Más de una vez, en medio de la tarde, suena el teléfono de la sección y atienden y reconocen su voz, que vacila del otro lado, hasta que se disculpa y dice haberse equivocado de número al marcar y se despide. Recién cuando sea demasiado tarde sabrán hasta qué punto mentía”.

***

Como si la onda expansiva del daño siguiera produciendo círculos en las aguas del presente, la reticencia de algunos entrevistados terminó siendo parte troncal de las historias. A Juan José Becerra le costó acceder a los familiares directos de Ignacio Anzoátegui. Un día consiguió cita con una de sus hijas, Josefina pero, aunque Becerra tocó el timbre veinte veces en la dirección convenida para el encuentro, la mujer no lo atendió. Alberto Fuguet, que viajó a Montevideo tras los pasos del cuerpo más tibio de este libro, Gustavo Escanlar, que murió en noviembre de 2010, se topó con un inesperado universo endogámico en el que casi nadie –amigos, editores, parientes, novias- estaba dispuesto a aparecer dando su nombre. Otras veces no hubo reticencias, sino asombro: “¿Sabe hace cuánto no oía el nombre de Bernardo Arias Trujillo? –le pregunto a Andrés Felipe Solano un hombre de 91 años lamado Otto Morales Benítez, ex ministro colombiano-. Yo creo que hace unos treinta, cuarenta años”. Otras, ni reticencia ni asombro, sino pura pena: “Él tenía tanto valor. Todavía siento una profunda tristeza cuando pienso en él” le dijo a Graça Ramos la hermana del brasileño Samuel Rawet, muerto veintisiete años atrás, mientras acariciaba una carpeta de plástico con las últimas pertenencias de su hermano: “la última goma, la lapicera, el documento de identidad, el certificado de defunción”.

Como si la onda expansiva del daño siguiera produciendo círculos.

***

El periodista venezolano Boris Muñoz cuenta la vida y la muerte de su padre, José Rafael Muñoz, y escribe cosas como esta: “A los períodos de sobriedad y lucidez los seguían inevitables crisis alcohólicas (…) Había días en los que salía a la calle sobrio y, un par de horas más tarde, un taxi lo dejaba en la puerta del edificio hecho un guiñapo. (…) Vivíamos en un primer piso, de modo que yo miraba todo escondido tras la ventana, con un escalofrío de vergüenza que venía acompañado por el deseo malsano de que el hombre tirado en el suelo no fuera mi padre. (…) Sin embargo, como no había nadie más en casa, bajaba a recogerlo y lo ayudaba a acostarse en el sofá.”

El escritor chileno Alberto Fuguet cuenta la vida y la muerte del uruguayo Gustavo Escanlar, con quien intercambió correspondencia y a quien vio, al menos, dos veces, y escribe cosas como esta: “Fui tras un escritor y volví salpicado de sangre y escupitajos, con la historia de un hombre ciego por los focos, el maquillaje pastoso, la droga dura, la orina propia, la farándula mal iluminada y berreta, el cotilleo, el morbo, y con la sensación de que un huracán había azotado a la gente que lo había conocido que parecía estar recuperándose de un mal que los había cambiado para siempre.“

El escritor chileno Roberto Merino cuenta la vida y la muerte del chileno Joaquín Edwards Bello, de quien su abuelo era amigo, y escribe cosas como esta: ”Recuerdo bien la mañana de febrero del ´68 en que Edwards Bello se suicidó de un balazo. La noticia la dieron en la radio de la cocina. Yo tenía siete años y fue la primera vez que escuché su nombre. Como mi abuelo había sido su amigo, o más bien su contertulio, mi mamá exclamó: “¡Oh, tu Tata se va a morir!” Entonces me subí a un monopatín y me fui a la parte de delante de la casa gritando: “¡Se suicidó Joaquín Edwards Bello!” Mi abuelo no dijo nada, simplemente me miró serio con una expresión de ausencia”.

El malditismo es, quizás, una categoría difusa y evasiva pero, en todo caso, no está reservada para siglos viejos: no es una categoría en extinción.

***

La forma de su muerte no los une.

Están la horrible muerte de Jorge Cuesta que, emasculado por su propia mano, se ahorcó en la celda de un neuropsiquiátrico de México en 1942; la oscura muerte de Rodrigo Lira, que se cortó todo lo que pudo cortarse en la bañera de su departamento de Santiago en 1981; la literaria muerte de Alejandra Pizarnik, que escribió la frase “no quiero ir/ nada más/ que hasta el fondo” y tomó pastillas en su departamento de Buenos Aires en 1972; la suave muerte de Calvert Casey, que despachó un frasco de barbitúricos en una habitación de Roma en 1968; la muerte casi genética de Jorge Barón Biza, que se arrojó de un piso doce desde un edificio de la ciudad de Córdoba en 2001; la muerte anunciada de Gustavo Escanlar que murió de sobredosis en un hospital de Montevideo en 2010; la muerte por morfina de Bernardo Arias Trujillo en una casa de Manizales en 1938; la muerte por veronal de Teresa Wilms Montt en una habitación de París en 1921; la muerte por disparo de Joaquín Edwards Bello en su casa de Santiago en 1968. Pero también la muerte de César Moro en una cama del Instituto del Cáncer de Lima en 1956; la muerte por tuberculosis de Porfirio Barba Jacob en su departamento de la ciudad de México en 1942; la muerte por paro cardíaco de Samuel Rawet en su casa de Brasilia en 1984; la muerte por parálisis estomacal de Pablo Palacio en el Hospital General de Guayaquil en 1947; la muerte a bordo de siete enfermedades distintas de Jaime Sáenz en un departamento de La Paz en 1986; la muerte por problemas renales de Martín Adán en el hospital limeño Santo Toribio de Mogrovejo en 1985; la muerte “ahogado por el agua acumulada en sus pulmones, luchando por liberarse de una camisa de fuerza” de Rafael José Muñoz en el Hospital Clínico Universitario de Caracas en 1981; la muerte, al borde del despedazamiento por mutilación sanitarista, de Ignacio Anzoátegui en un hospital de Buenos Aires en 1978.

La forma de la muerte no los une.

Con los cerebros revueltos por las convulsiones del electroshock, los estados alterados por la pena, el alcohol o la morfina, perseguidores de patrias que no encontraron nunca, extraviados en el amor, perdidos en el sexo, transidos por el abandono: la forma de la muerte no los une. La muerte es sólo el puerto al que llegaron todos.

Los une, a veces, esa materia que se llama olvido, esa cosa esquiva que se llama genio, y una forma, muy humana, del desasosiego, de la insatisfacción y de la rabia.