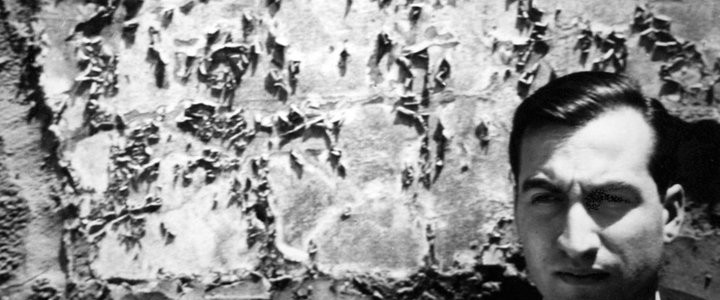

Ayer se cumplieron 40 años de la muerte de Alejandra Pizarnik. La recordamos con un texto de Tomás Eloy Martínez sobre La condesa sangrieta, un relato de la poeta argentina. El artículo se publicó en las páginas del diario La Nación en mayo de 2001. “La realidad es un vasto laberinto donde todo se parece. Algunos senderos se repiten, otros no. El futuro está allí, ante los ojos de todos. Pero solo unos pocos, como Alejandra Pizarnik, consiguen vislumbrarlo”, escribió TEM sobre la poeta argentina.

Quizá porque la imaginación vuela siempre más rápido que la realidad, cada vez que una sociedad está a punto de cambiar los primeros síntomas aparecen no en los discursos de los políticos ni en los pregones militares, sino en los pliegues secretos de la literatura. En la poesía, el teatro y sobre todo en las novelas es posible descubrir los modelos de realidad que se avecinan y que aún no han sido formulados de manera consciente.

Uno de los escritores que con mayor claridad se adelantó al futuro fue Roberto Arlt, cuando, en Los siete locos , narró con detalle el golpe militar de 1930 y las oscuridades argentinas que sobrevendrían, un año antes de que los hechos sucedieran. También en las “novelas del camino” que publicó Jack Kerouac a fines de los años 50 o en la Rayuela ,que Cortázar terminó en 1962, estaban ya prefiguradas la rebeldía, la avidez mística y el heroísmo anárquico de las dos décadas que siguieron. Hace poco encontré esa misma idea sobre las videncias de la literatura en una biografía inesperada, Countess Dracula (“La condesa Drácula”), escrita por el lingüista Tony Thorne, de la Universidad de Londres, y publicada hace unos meses por Bloomsbury.

Después de abrir la obra con dos mapas de las regiones situadas al sur de los Cárpatos Blancos, en lo que antes era el reino de Hungría y ahora pertenece a Eslovaquia, y luego de atravesar un poblado árbol genealógico, Thorne empieza su introducción con una referencia a la poeta argentina Alejandra Pizarnik, que en 1971, un año antes de suicidarse en la desesperación de Buenos Aires, publicó un relato titulado La condesa sangrienta . Thorne supone que esa biografía o poema sobre las perversidades de Erzsébet Báthory, la condesa, es un presagio de las desapariciones, los tormentos en campos de concentración y las matanzas sin castigo que la Argentina viviría pocos años después. “Quizá la historia universal es la historia de unas cuantas metáforas”, dictaminó Borges en “La esfera de Pascal”. La metáfora esbozada por Pizarnik sobre la condesa Báthory parecía en 1971 una efusión surrealista, y tal vez la propia poeta creyese que era así. Pero sin duda Thorne tiene razón: los escritores no saben a veces cuán lejos puede llevarlos su instinto o, como decía Spinoza, hasta dónde puede llegar un cuerpo.

El lugar espeluznante

Poco antes de Pizarnik, la condesa había sido invocada con asiduidad por los personajes de 62. Modelo para armar , la novela que Julio Cortázar publicó en 1968, aunque ahí las alusiones a lo que vendría son mucho menos claras. Era previsible que un tema tan alucinante no se le escaparía al cine. Aparece en los Cuentos inmorales de Walerian Borowczyk, en La condesa Drácula de Peter Sasdy y en otro par de películas menos dignas de recuerdo. Pero solo Pizarnik y Thorne han situado la historia en su exacto, espeluznante lugar.

Lo que ambos escribieron y lo que de veras sucedió -según los documentos de la época- es algo demasiado crudo para las páginas de un diario. Trataré entonces de enunciar los hechos soslayando los detalles más escabrosos. Erzsébet pertenecía a una de las familias más antiguas y poderosas de Transilvania. Su madre era hermana del rey de Polonia; su padre regía todos los condados del valle del río Váh, entre las dos cadenas de los Cárpatos. A los once años, en 1571, la prometieron en matrimonio a Francis Nádasny, heredero de la mayor fortuna de Hungría y sólo cuatro años mayor. Erzsébet pidió también cuatro años de tregua antes de casarse. En ese lapso mínimo, aprendió a escribir y leer en griego, latín, húngaro y alemán con tanta eficacia y elocuencia como los grandes letrados de su tiempo. Uno de los regalos de boda fue el castillo de Csejthe, espléndida fortaleza rodeada por bosques de abetos y pinos, que Erzsébet convertiría, años después, en su centro de torturas privado.

El estigma de la infertilidad pesaba tanto sobre la familia de la novia como la del novio, y durante diez años Erzsébet no pudo concebir hijos. Luego tuvo cinco, aunque dos perecieron en la infancia. Francis Nádasny se llenó de gloria en los combates contra los turcos pero no murió en la guerra: una enfermedad desconocida, tal vez secuela de alguna sífilis, lo consumió en enero de 1604. A Erzsébet la atormentó menos la soledad de la viudez que el terror a envejecer. No era bella ni nada que se parezca. Su retrato más conocido revela que tenía una frente espaciosa, ojos separados y una barbilla corta y redonda, que subrayaba el tamaño descomunal de sus orejas. La piel era traslúcida y a los cincuenta años no la ensombrecía una sola arruga. Erzsébet creía que ese prodigio se debía a los baños de sangre, de manera que dedicó los últimos años de su vida a bañarse todo lo que pudo.

Al caer la tarde del 29 de diciembre de 1610, una patrulla de soldados de infantería y a caballo, al mando del palatino George Thurzó, rodeó el castillo de Csejthe y esperó que cayera la noche para irrumpir en él. Los convocaba la ira y el estupor causado por algunas inverosímiles denuncias contra la condesa. El espectáculo que hallaron superó todo lo que habían oído e imaginado. Una mujer extremadamente pálida e imperiosa, vestida con terciopelos y encajes, estaba sentada bajo un armatoste de hierro del que manaba sangre. Delante, dos criados azotaban a una doncella con tanta pericia que la sangre que saltaba de las heridas también caía sobre la cara de la mujer, cuya identidad ya se habrá adivinado. Lo que más les sorprendió es que todo se hiciera en absoluto silencio. Solo se oía el silbido del látigo de los criados y los chirridos de los engranajes de hierro.

Seiscientas doncellas

El armatoste era una réplica del autómata alemán conocido como “virgen de hierro”, de un tamaño algo mayor que el de un hombre mediano. Si alguien se le acercaba, el cuerpo del autómata se abría como una flor carnívora, sus brazos atrapaban a la víctima y la impulsaban hacia el interior de la estructura metálica. Pequeños puñales de hojas finísimas empezaban entonces a clavarse muy lentamente en el cuerpo del prisionero hasta que lo desangraban. Con horror, con incredulidad, el palatino Thurzó advirtió que el pasmoso silencio se debía a que los labios de las víctimas estaban cosidos.

Más de seiscientas doncellas de entre doce y dieciséis años habían sucumbido al afán de juventud de la condesa entre 1607 y 1610. Sus emisarios las atraían al castillo prometiéndoles que entrarían al servicio de Erzsébet, pero después, cuando la marea de desapariciones hizo entrar en sospechas a toda la comarca, las familias ocultaban a sus hijas adolescentes. Los implacables esbirros de la condesa salían entonces a cazarlas por la fuerza. Erzsébet las prefería educadas y nobles: algunas, más de cincuenta, tenían con ella lazos de parentesco. En los sótanos del castillo, una doble fila de celdas alojaba a las víctimas que esperaban el día del sacrificio. A todas les vendaban los ojos, las maniataban y amordazaban para impedir que hablaran entre sí.

Thurzó había sorprendido a la condesa en plena ceremonia criminal. Podía procesarla por brujería o asesinatos en masa. No lo hizo: la alcurnia de Erzsébet lo amedrentó. Llevó al cadalso en cambio a sus criados, los cuales, hasta el final, adujeron que sus delitos eran actos de “obediencia obligatoria”. A la condesa la recluyeron en una habitación del castillo, y no hay registro de qué comía ni quién le cocinaba. Solo se sabe que no hablaba con nadie y que, huérfana ya de sus dádivas de sangre, se marchitó velozmente. La mañana del 25 de agosto de 1614 la encontraron muerta.

La realidad es un vasto laberinto donde todo se parece. Algunos senderos se repiten, otros no. El futuro está allí, ante los ojos de todos. Pero solo unos pocos, como Alejandra Pizarnik, consiguen vislumbrarlo.