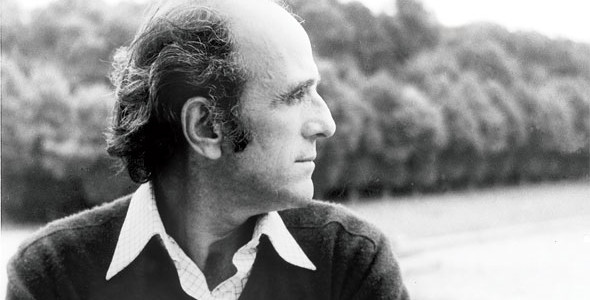

Hoy, el escritor brasileño Rubem Fonseca cumple 87 años. Lo celebramos con Fonseca, el narrador del Mal, un texto que escribió Tomás Eloy Martínez sobre el autor de El seminarista en las páginas del diario La Nación.

Rubem Fonseca va a cumplir 84 años, y un editor brasileño me cuenta que está en decadencia, que sus libros ya no son lo que eran, como si olvidara que, a los 84 años, todas las luces tienden a declinar. El editor me dice que sus tres últimas obras, Mandrake: la Biblia y el bastón (2005), Ella y otras mujeres (2006)y La novela ha muerto (2007) han recibido sólo unas pocas reseñas de compasión. Sin embargo, sigue siendo leído como el creador más original de una literatura rica en creadores originales, desde los maravillosos Machado de Assis y Mario de Andrade hasta los desconcertantes Clarice Lispector y João Guimarães Rosa. La biografía de Fonseca es una sucesión de sorpresas: ex policía que aprendió en las calles los laberintos de las intrigas criminales, vive desde hace décadas en el anonimato y el silencio, negándose a las entrevistas y frecuentando sólo a pocos amigos. Uno de ellos es otro recluso famoso, Thomas Pynchon, a quien ni siquiera se le conoce la cara.

Nunca olvidaré la primera vez que lo leí. Sé el día preciso, la hora, la temperatura, la inclinación de la luz en un café de Sabana Grande, durante las últimas semanas de mi exilio en Caracas. Yo estaba sentado a una mesa junto a la acera, esperando a un amigo. Como la espera se hacía larga, crucé a la librería de enfrente en busca de algún texto que me entretuviera. Uno de los vendedores me recomendó un volumen de cuentos que, según él, había leído con el alma en vilo, sin poder dormir.

Así cayó en mis manos Feliz año nuevo , en la traducción española de Pablo del Barco. Apenas entré en la atmósfera trivial de “Paseo nocturno, parte 1”, oí batir los parches del infierno, y ya nada fue igual para mí. Esas pocas páginas bastaron para que el universo de Fonseca me tatuara el alma con la malignidad de una flor carnívora.

En aquellos tiempos, toda crueldad inútil parecía posible. Las dictaduras militares del sur de América se ensañaban con los disidentes, y en Caracas -tanto como en México, París y Madrid- erraban miles de inmigrantes expulsados por los malos vientos del despotismo. Los sociólogos discutían sobre la construcción social del miedo y asociaban la violencia al poder. Fonseca exploraba esos vínculos e iba más allá, moviéndose en un limbo donde no había conciencia política ni desolación moral, sino la pura y simple condición humana librada a sus incredulidades y a su desolación sin esperanza.

Sus personajes habitaban -y allí están todavía- un mundo anterior a Dios o en el que Dios es innecesario. No hay pecado; no hay culpa; no hay sino un incesante Mal sin conciencia. Si el Mal es una ocupación, un trabajo, una distracción, una llamita que arde porque sí en el desierto de la vida cotidiana. ¿Cuál es, entonces, la trascendencia del Mal?

Fonseca instala el miedo en el interior mismo del lenguaje. Cada una de sus palabras es como una nota musical desgajada de la sinfonía del Mal. Muy pocos han conseguido, como él, crear un personaje con sólo dos o tres rasgos, urdir tramas a las que jamás se les ven las costuras. Cuando el Cobrador de su libro O Cobrador dice: “Digo, dentro de mi cabeza y a veces para afuera, ¡todos me la tienen que pagar! Me deben comida, coños, cobertores, zapatos, casa, coche, reloj, muelas: todo me lo deben”, su vida entera cabe en esas líneas. Allí está ya lo que el cobrador ha hecho y lo que hará en los tiempos que siguen. Su sentimiento de lo que el mundo le ha quitado anticipa lo que él quisiera quitarle al mundo: “Me deben escuela, novia, tocadiscos, respeto, sandwich de mortadela en el bar de la rua Vieira Fazenda…” No hay manera de pagar eso. Si el Cobrador acumula una deuda tan cuantiosa es porque algún otro, por ahí, ha de estar viviendo su vida sin que él lo sepa. Si quiere recuperar lo perdido, tendrá que hacerlo paso a paso. No hay que desperdiciar el odio; se repite.

En esa idea parece estar la clave del brevísimo relato titulado “Paseo nocturno, parte 1”. Es la misteriosa historia de un padre de familia, piadoso y buen burgués, que sale todas las noches en su automóvil en busca de transeúntes solitarios. Elige calles desiertas, conduce con cuidado, estudia la velocidad y el peso de los inadvertidos caminantes, mira hacia un lado y otro y, de pronto, embiste a la víctima: un golpe seco, certero, devastador. Nunca falla. Regresa a la casa, cena con la familia, reza, se acuesta. Y así, día tras día, como quien va a la oficina. ¿Qué clase de tipo será el que ha imaginado esto?, me dije.

Ningún escritor es más cinematográfico que Fonseca. Las transiciones de una escena a otra se hacen sin dar explicaciones, de manera natural. Además de policía, fue crítico de cine y abogado penalista. Litigó para salvar de la injusticia a mulatos sin dinero y sin dientes. Eso, sin embargo, explica sólo a medias su habilidad para adentrarse en los pliegues de la vida marginal y tomar de allí un lenguaje cuyo sentido va siempre más allá de lo que se dice.

Después de aquel primer cuento, me dediqué con afán a leer todo lo que Fonseca ha escrito, sin que jamás me defraudara. En 1993, cuando le dieron el premio Juan Rulfo en Guadalajara, y aun antes, cuando fue a Lisboa a recibir el premio Camoes, quienes lograron hablar con él me repetían: “Tienes que conocerlo”. No quise, porque para atrapar a un autor fugitivo no hay mejor sitio que sus libros.

Que sus historias estén tejidas con violencia y crimen hace pensar en Dashiell Hammett más que en Raymond Chandler, aunque su cínico abogado Mandrake podría parecerse al detective Marlowe si no fuera innoble, corrupto y ajedrecista. Pero Fonseca no se parece a nadie. Su lenguaje cambia de uno a otro relato. No es lo mismo la voz desesperada del luchador en el ring de El desempeño que la voz depredadora de El jorobado y la Venus de Boticelli , así como tampoco hay parecido alguno entre la voz educada de Mandrake y la curiosidad amorosa del narrador de Copromancia , que encuentra el sentido del mundo en la lectura de las heces. Todos ellos crean belleza mediante la profanación de la belleza; todos son hijos de un mundo sin Dios, pero si se cruzaran en la calle, no se reconocerían. Los únicos textos que tienen algo en común con los de Fonseca son las crónicas de aficionados que publican los periódicos marginales de las grandes ciudades latinoamericanas. Son fragmentos de realidad desolada y en bruto, el arte mayor de quien ha franqueado la puerta del infierno y ha contemplado con lucidez lo que hay dentro.

Los personajes de Fonseca saben siempre por qué hacen lo que hacen. Sólo el lector se queda afuera, pasmado, no porque el texto deje algo sin explicar o porque la claridad se le haya caído por el camino, sino porque la violencia cruza todos los límites y se pone lejos de su alcance. Es una violencia tan excesiva que lo abarca todo, pero no se ve. Respiramos su atmósfera tóxica y no nos damos cuenta. En Kafka, los personajes aceptan resignados el absurdo en el que están metidos, porque el absurdo es el eje, la razón de todo. En Fonseca, el lector contempla fascinado un absurdo hecho de omisiones y de silencios que sólo los personajes entienden.

Ante cada relato de Fonseca recuerdo siempre los extremos de individualismo y amoralidad que predicó William Faulkner en una entrevista publicada por The Paris Review : “El artista es responsable sólo ante su obra. Si es un buen artista, será completamente despiadado. Tiene un sueño, y ese sueño lo angustia tanto que debe librarse de él. Hasta que no se libra no tiene paz. Arroja todo por la borda: el honor, el orgullo, la decencia, la seguridad, la felicidad, todo, con tal de escribir su libro.” Esas palabras son escandalosas, pero no excesivas: en el horizonte de la historia, los hombres terminan por ser su obra antes que ellos mismos.