Viaje al planeta Quino

Este texto de Tomás Eloy Martínez reconstruye los comienzos de Joaquín Lavado y dibuja –con perdón del maestro– un perfil del creador de “Mafalda”. “Quino nunca fue un ángel –escribió TEM–, pero los ángeles se parecen más y más a él, cada día”. La Fundación TEM lamenta profundamente la partida del uno de los más geniales creadores argentinos.

Ya nadie recuerda cómo fue el día de 1963 en que Quino apareció por la redacción del semanario Primera Plana de Buenos Aires con las carpetas de “Mafalda” en la mano. Las pocas imágenes sueltas que suelen asomarse a la memoria de la gente nunca se reconcilian con la llegada del personaje tímido, casi de otro mundo, que era entonces Quino y que nunca dejó de ser. Su voz provinciana fluía tan tenue, tan difícil de oír, que la expresiva niña de siete u ocho años recién salida de su imaginación y de sus manos parecía su antípoda: alguien que lo miraba desde el otro lado del espejo. Aunque tanto Mafalda como él sentían curiosidad por un afuera que no entendían, la niña formulaba imperiosamente las preguntas que el dibujante apenas balbuceaba. Uno de los redactores del semanario, a quien Mafalda le resultaba insoportable, deslizó la sospecha de que Quino era incapaz de escribir las ocurrencias de su personaje. “Cada vez que viene por aquí [por la revista]”, decía, “se las pasa preguntando si está bien lo que ha hecho. Mafalda nunca sería tan insegura”.

Si fuera por Quino, Mafalda yacería aún en el purgatorio de los proyectos. La versión inicial del personaje fue –como él tantas veces ha contado– una historieta que servía de publicidad encubierta a las máquinas para el hogar Mansfield. El plumero de la madre, la ternura del padre y la pasión inquisitiva de la protagonista asomaban ya en esas tiras incipientes. Pero aquellos bocetos nunca vieron la luz. “Tenían un afán de propaganda demasiado visible y los diarios los rechazaron. Tuve que guardarlos en un cajón”. Ya entonces, Quino era reacio a publicar. La mera idea de poner los pies en una redacción o de ofrecer sus dibujos lo aterraba. Mafalda tuvo la fortuna de que Julián Delgado, un amigo que dirigía la sección económica de Primera Plana, viera los borradores de Mansfield en una agencia y le encomendara “algo parecido para la revista: unas dos tiras por semana”.

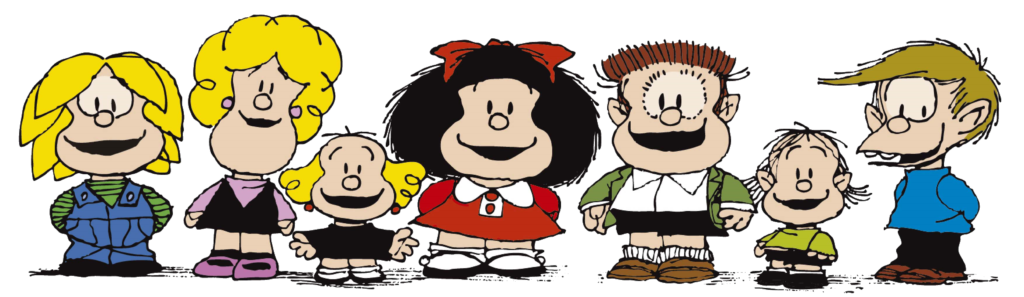

En aquellas primeras Mafalda, que Quino suele desdeñar, ya estaban compendiadas todas las características del personaje. Me sorprendía que los ojos diminutos de la niña, meros puntos sobre el papel, fueran capaces de expresar tantos sentimientos adultos. Al presentar a Quino, Delgado nos había dicho que era “el único dibujante argentino de historietas cuyos personajes reflejan en la cara lo que están pensando”. Esa observación nos indujo a examinar con cuidado los ojos de Mafalda y de su familia. Eran, invariablemente, puntos: a veces cercados por lentes, como en la madre, o subrayados por arrugas y ojeras, en la propia niña, sobre todo cuando la invadía una preocupación metafísica (quién es el cretino que inventó la sopa, por ejemplo). Esos meros puntos expresaban tantos significados que su densidad debía de estar, necesariamente, en algún otro lugar del dibujo. ¿Tal vez los pensamientos se les reflejaban en las bocas? Las bocas eran el instrumento más estruendoso de la cara: se abrían en medias lunas y círculos oscuros, se curvaban en líneas de disgusto o se cerraban hasta convertirse en un mohín especulativo. Pero separadas de su contexto, las bocas no decían nada por sí solas. Es que la expresión estaba, como lo entendí más tarde, en todo el dibujo.

Aunque Quino se quejó desde fines de los años ’60 de que Mafalda lo había privado de su “libertad de mano”, al obligarlo a repetir muchas veces un mismo personaje, y aunque debido a esa asfixia abandonó la tira en 1973, fue gracias a “la cárcel de los cuadritos” que pudo narrar la realidad con precisión, como un Chejov. Sin los cuadritos, su lenguaje natural hubiera seguido siendo el de la poesía, las alusiones, la metáfora, el breve símbolo que asombra al lector –como sucede con los dibujos de Mundo Quino– pero no lo induce a identificarse con las situaciones narradas, como en “Mafalda”. Quino es un poeta que navega incómodo por el lenguaje narrativo; el lector, sin embargo, no siente su incomodidad: sólo advierte un relato enriquecido por una ternura, una poesía y una fe en el hombre inequívocamente poéticas.

Quino es un poeta que navega incómodo por el lenguaje narrativo; el lector, sin embargo, no siente su incomodidad: sólo advierte un relato enriquecido por una ternura, una poesía y una fe en el hombre inequívocamente poéticas.

Las tiras de “Mafalda” persistieron sólo unos pocos meses en Primera Plana. Los personajes fueron atraídos por un diario, El Mundo, y luego por otro semanario, Siete Días, mientras la Argentina cambiaba vertiginosamente. El país orgulloso de sí, que se imaginaba ajeno a la geografía latinoamericana y unido a Europa por un cordón umbilical inquebrantable, empezaba a despertar de su encantamiento. Los primeros brotes de guerrilla despuntaban en Orán, cincuenta kilómetros al sur de la frontera con Bolivia. Los pronunciamientos militares amenazaban en sordina al gobierno democrático de Arturo Illia, al que Primera Plana representaba con caparazón de tortuga. Juan Perón se aprestaba a regresar de su exilio madrileño, aunque no le permitirían avanzar más allá del aeropuerto del Galeao, en Brasil. Las mujeres llevaban el pelo erizado de laca y las faldas dos centímetros debajo de la rodilla, como la madre de Mafalda, en quien pueden seguirse las respiraciones de la moda.

Los argentinos aprendían entonces a reconocerse en las cuentos de Julio Cortázar: se imaginaban cronopios asomados a todas las aventuras de la inteligencia, seres puros que hablaban de “piolines”, “tablones” y “mandalas”, indagaban el porvenir en las cartas del Tarot y en el I Ching, y firmaban manifiestos en favor de Cuba pero querían vivir, como la Maga, en la ribera izquierda de París. Mientras Cortázar se mantenía lejos, en el paisaje de Buenos Aires asomaban otros soles: los estruendosos happenings y vernissages del Instituto Di Tella, interrumpidos cada dos por tres por una policía puritana; las canciones para niños de María Elena Walsh –recién desembarcada de París–, que inventaban una nueva mitología infantil y se burlaban de los “ejecutivos” en boga; y sobre todo, Borges y Quino. Al primero se lo veía caminar poco antes del mediodía desde los bastiones elegantes de la plaza San Martín hacia las ruinas del sur de la ciudad, donde estaba enclavada la Biblioteca Nacional; el otro iba y venía al caer la tarde por los alrededores de la avenida Santa Fe, siempre del brazo de Alicia, su mujer. En aquellos tiempos, Quino vivía en una calle cortada de Almagro, extenuado por la gimnasia diaria de pensar en Mafalda. Si uno llegaba a visitarlo a las once de la mañana –como me sucedió a mí, un par de veces– lo encontraba sumido en los vapores de una perplejidad sin cura, con los codos apoyados sobre la mesa de dibujo y la mirada aérea. Le sorprendía que el mundo de afuera esperase a Mafalda y que a Mafalda le costara tanto, cada día, abrirse paso.

Le sorprendía que el mundo de afuera esperase a Mafalda y que a Mafalda le costara tanto, cada día, abrirse paso.

Como no tenía hijos, carecía de modelos, que supiéramos. (Alguna vez habrá que estudiar por qué los personajes que han marcado más hondamente la vida infantil de los argentinos nunca tuvieron hijos. No los tuvo Eva Perón, que imaginó un país donde “los únicos privilegiados” eran “los niños”; tampoco María Elena Walsh ni Quino). Lo más parecido a un niño que Quino tuvo cerca fue él mismo. Tal vez no hubiera sobrevivido bajo otro cielo protector que el de Alicia, quien ofició a su vera de amante y madre. El dibujante lo ha reconocido, sin el menor énfasis: “Fueron diez años extenuantes” (los de Mafalda), declaró alguna vez. “Me levantaba a las ocho. A las nueve y cuarto me ponía a pensar la idea. Me daba tiempo hasta las cinco de la tarde. Desde las cinco de la tarde hasta las nueve de la noche hacía el dibujo. Así por semanas, por años. Alicia tuvo que soportar esta rutina y resolver mi vida con el mundo”.

Las ideas no se habrían acercado a Quino si él no hubiera mirado a su alrededor con extrema perspicacia. Buenos Aires está lleno de niñas inquisitivas y precoces, educadas más en la reflexión que en la acción: niñas latinas, en definitiva, que son como el polo opuesto de las motrices chiquillas sajonas. En cada hogar burgués de América Latina hay una –o el recuerdo de alguna– “Mafaldita”. Lo que ha hecho Quino es poner en evidencia una veta que siempre había estado allí, narrándola con un lenguaje poderoso e inolvidable. Como todos los mitos, Mafalda refleja algún costado secreto de la condición humana. Sólo hacía falta que alguien lo viera y supiera iluminarlo. Algo parecido sucede con el Macondo de Gabriel García Márquez. Ahora que ha sido cristalizado en una gran novela, Macondo reaparece en los anales de todo villorrio tropical, convertido en otra esencia más de la eternidad. El genio de Quino y de García Márquez consiste en haber dado vida a fantasmas que nos respiraban en la nuca, pero que nadie antes de ellos había descubierto.

La historia entera de Argentina puede rastrearse en las entretelas de “Mafalda”. Leer a Quino era, veinte años atrás, uno de los raros cables a tierra de un país agobiado por las intensidades de su historia. El ingenuo afán de lucro de Manolito, la pasión de Mafalda por los Beatles, los complejos de altura de Libertad, las angustias del padre ante los pagos de fin de mes, la aparición de sintagmas nuevos en el lenguaje cotidiano (algunos de los cuales se han retirado ya a cuarteles de invierno, como “psicodélico”, “imperialismo”, “frontera ideológica”), permitían imaginar que la realidad no era siempre patética, como lo expresaban los cadáveres y resurrecciones políticas de los tempranos ’70.

“Mafalda” se publicaba aún todas las semanas en 1971, cuando el envejecido Perón recibía a los emisarios políticos en un cuarto contiguo al comedor donde yacía Evita, en Madrid; y seguía allí cuando José López Rega –el secretario esotérico del caudillo– intentó traspasar el alma de la difunta al cuerpo de Isabel, la tercera esposa, invocando a los dioses animistas de Umbanda. Ninguno de los personajes de la tira manifestaba desconcierto ante lo que entonces solía llamarse “la coyuntura política”. Se aludía a la realidad pero de soslayo. Una de las últimas entregas a la revista Siete Dias ilustra a la perfección esa sabiduría alusiva. En vísperas del regreso final de Perón a Buenos Aires, cuando la Argentina estaba dividida en facciones irreconciliables y López Rega preparaba la liquidación de sus enemigos en lo que se conocería como “la matanza de Ezeiza”, Mafalda seguía preocupada por la tenacidad con que su madre le servía sopa. Un día, de pie sobre la silla del comedor y con el índice en alto, la niña alzó la voz en dirección a la cocina. “¿Qué mal han hecho las gallinas? ¡Ninguno!”, dijo [las letras en negrita y al doble de tamaño indican que el volumen de la voz ha subido]. “¿De qué son culpables las gallinas? ¡De nada! ¡¡Tus manos, madre, están tintas en sangre de inocentes!!”.

La historia entera de Argentina puede rastrearse en las entretelas de “Mafalda”. Leer a Quino era, veinte años atrás, uno de los raros cables a tierra de un país agobiado por las intensidades de su historia.

La terrible realidad estaba allí, en el envés de esa frase, pero Quino volaba sobre ella sin tocarla, la develaba sin aludirla, a través de iluminaciones cautelosas como las de los ángeles. Ante las marcas no políticas de la vida diaria los personajes eran más explícitos. La voracidad argentina por el psicoanálisis asomaba asiduamente; la carrera armamentista, el sueño pequeño burgués del automóvil y del televisor propios, la superpoblación de China y las utopías hippies aparecían con intermitencia, al compás de las conversaciones de la clase media.

Si las criaturas de Quino persistieron en el imaginario del continente, y aun ahora, casi dos décadas después, siguen apasionando a jóvenes que no habían nacido aún cuando la tira se interrumpió, es porque expresan las pasiones y las secretas felicidades de la vida cotidiana. Aunque hablen en un lenguaje que ya es del pasado y, a veces, aludan a las noticias del día anterior (las fotos de Marte tomadas por el Mariner, la guerra de Vietnam, las reuniones de paz en Ginebra), su manera de reaccionar ante lo que pasa está alimentada por un fuego que es el mismo de hace dos siglos, y seguirá siendo el mismo las próximas décadas. La codicia de Manolito es, en pequeña escala, la codicia del barón de Nucingen, así como la vocación de madre de Susanita puede rastrearse en las abnegadas matronas de Dickens. Lo que Quino incorporó es una conciencia de la opresión con la que también podían identificarse los adultos en América Latina. Si bien su intención manifiesta era demostrar que “los grandes nunca hacen lo que enseñan a los niños”, el resultado es más complejo. Los niños también suelen representar en clave de comedia lo que les pasa a los grandes en clave de tragedia.

Todos esos procesos no parecen concientes en Quino o, al menos, él nunca los aceptó como tales. Vive sorprendido de que la gente común se emocione ante personajes que dejó atrás hace ya mucho tiempo. Recuerdo que una noche de 1988 fuimos a comer con el editor Daniel Divinsky y algunos de los dibujantes más célebres de Argentina a un restaurant de la calle Córdoba, en Buenos Aires. Alrededor de Quino estaban los autores de “Clemente”, de “Inodoro Pereyra” y “Boogie el aceitoso”, que se publican todos los días en Clarín, el diario hispanoamericano de mayor circulación. Sin embargo, a quien los mozos y el cocinero reconocieron de inmediato fue a Quino. Al final de la comida, se acercaron a la mesa y le pidieron “una Mafalda, por favor, para llevársela a los chicos. Cuando sepan que estuvimos con usted, ¡se mueren!”. Él se ruborizó, incómodo, y para huir del embarazoso momento dibujó una Mafalda sonriente en la tela del mantel. Le recordé que cierta vez, en la Costa Azul, el dueño de una posada había tratado de que Picasso pagara la cuenta garabateando “cualquier cosa” sobre el mantel, a lo que el pintor malagueño, con certero instinto comercial, replicó: “¿Usted pretende que yo pague la cuenta o que le compre la posada?”. Todos reímos, menos Quino. “Picasso podía darse esos lujos”, dijo. “Yo no soy quién”. Acto seguido, compuso una Mafalda, un arca de Noé y una paloma de la paz en las servilletas de papel, y los repartió entre los ávidos e incrédulos mozos, como para subrayar que, en verdad, él se creía nadie.

La genuina modestia de Quino, su inseguridad y el aire de perpetuo asombro con que se pasea por el mundo contrastan con la imagen de arrogancia que el argentino medio –o, mejor dicho, el pequeño burgués recién enriquecido de la pampa húmeda– ha sembrado en el extranjero. Siempre me ha sorprendido que los personajes de “Mafalda”, tan nítidamente argentinos, expresen sin embargo una visión de la realidad que nada tiene que ver con el aislamiento, la fiebre crematística y el humor autosuficiente que se atribuyen al habitante de Buenos Aires. Tal vez porque son, como Quino, argentinos “de otra parte”. ¿Provincianos tal vez, nacidos y educados en Mendoza, en hogares siempre llenos de luto, perfumados por la muerte, y con una fascinación perpetua por la naturaleza? Eso explicaría que, aun viviendo en hoscos departamentos, a la vera de un paisaje de ladrillos y asfalto, la tribu de Mafalda siga interrogándose por el punto cardinal donde nace el sol y por la mudanza de las estaciones. Todos ellos parecen estar siempre de ida hacia las cosas. Y por eso mismo, posan sobre las cosas una mirada cándida, de respeto y tanteo.

Son personajes argentinos por sus cualidades visibles: escépticos, quejosos, disconformes. Pero tienen una manera de ver que trasciende esos límites. Tal vez el mejor modo de entender tal paradoja sea la tira en la que Miguelito pregunta: “¿Antes de nosotros existía realmente el mundo? ¿Y para qué?”. Un porteño clásico podría formular esa arrogante interrogación. Pero tal vez ningún porteño la pondría sobre el papel y la convertiría en caricatura. Está demasiado lleno de su propia importancia como para reírse de sí mismo.

Más de una vez he conversado con Quino sobre el aciago destino de un país que tuvo, seis décadas atrás, más teléfonos que Francia y más automóviles que Japón, y de cuya prosperidad nadie dudaba. Uno de las mayores tragedias que dejó tras sí esa grandeza interrumpida es que los argentinos no consiguen olvidarla. La memoria de esa grandeza los atormenta, los ciega. Hasta quienes se rebelan contra toda forma de nostalgia piensan que volverá, tarde o temprano. Si alguna vez fuimos “eso” –dicen–, ¿por qué no podemos ser “eso” otra vez?

Quino suele asociar esa melancolía con el miedo a la muerte. Soñamos con lo que fuimos porque ya no nos atrevemos a ser lo que quisiéramos ser. Su infancia mendocina estuvo poblada de muertes: la madre en 1944, cuando él tenía doce años; el padre en 1946. Las puertas de su casa estaban siempre entornadas. No se oía música ni se encendía la radio, y a él lo vestían siempre con un brazalete negro. Le conté, recuerdo, que la atmósfera era igual en las provincias del norte. Si algo une a los argentinos –dije– no es la vida que vivimos, sino la necrofilia.

La pasión necrofílica ha florecido como una fuerza de la naturaleza. En los aledaños de la Recoleta –el cementerio de la incipiente aristocracia de Buenos Aires–, a la vista de los crucifijos de mármol y de los catafalcos suntuosos, se alinean los restaurantes más caros de la ciudad. Del otro lado de las tumbas, sobre los últimos doscientos metros de la calle Azcuénaga, las parejas furtivas hacen el amor al compás de las campanas de réquiem. En las provincias argentinas, la muerte es algo que se vive. En Buenos Aires, por lo contrario, es una enfermedad del pensamiento.

Las raras veces que las tiras de “Mafalda” aluden a la muerte es sólo porque los niños no la entienden: aparece como una consecuencia de la vejez, como una fatalidad que afecta sólo al reino de los adultos. En los dibujos maduros de Mundo Quino o de Humano se nace, en cambio, la muerte es narrada con tal impiedad e ironía que sólo se puede sentir ternura ante ella. El fantasma del adusto oficinista que acude a poner flores en su propia tumba, el muerto indignado con los espiritistas que lo invocan porque lo obligan a salir cuando se está bañando, el cochero fúnebre que ahuyenta a los buitres con el látigo de su carroza, son expresiones de salud, no de necrofilia. En el umbral de los 60 años, Quino no le teme a la muerte. Le teme a la vejez y a la decadencia.

¿Puede imaginarse alguien más desvalido que este dibujante tímido, a quien nadie enseñó a nadar, ni a domesticar una bicicleta, y que si bien no fue más allá de la escuela primaria, leyó antes de la adolescencia a Verne, Shakespeare y Tolstoi, y vio unas siete veces la Fantasía de Disney? No: no hay nadie así.

Y sin embargo, su cara retiene un candor, una necesidad de ternura, que no han de haber cambiado desde que él era niño. ¿Puede imaginarse alguien más desvalido que este dibujante tímido, a quien nadie enseñó a nadar, ni a domesticar una bicicleta, y que si bien no fue más allá de la escuela primaria, leyó antes de la adolescencia a Verne, Shakespeare y Tolstoi, y vio unas siete veces la Fantasía de Disney? No: no hay nadie así.

Como nunca encontrará un lugar a su medida, Quino se las ha ingeniado para tener más de una patria. Hijo de republicanos andaluces, se hizo español. Cuando vive en Milán –la mitad del año–, se siente italiano. Y por la confluencia de las dos sangres, es irremediablemente argentino. Pero su verdadera patria no está en este planeta sino en alguna región desconocida del aire, iluminada por muchos dioses, en la que los Beatles tocan canciones de eternidad. Joaquín Lavado o Quino nunca fue un ángel, pero los ángeles se parecen más y más a él, cada día .

Maravillosa reseña de un personaje atemporal. Vivirá por siempre en Mafalda!

Gracias señor Tomás Eloy Martínez!